ようこそ、今日も英語が楽しい「英語雑貨屋」へ

英語のマッスルを鍛える

英語の筋トレとは th 」や「f 」、「l 」や「r 」など、舌や唇をフル回転しながら連続する音を次々に調音していかなければなりません。最初は口がだるくなり、面倒くさくなります。でも、何度も練習して、ついにフレーズや文章をすいすい読めるようになったとき「英語の筋肉がついた」という実感があります。そして、次のステップは、それを速く発音できるようにすることです。

言葉としてのアプローチを

英語の学習は計画的に

お金をかけずにしっかり英語学習

英語学習レジメンを毎日続ける regimen )とは学習プログラムのことですが、「毎日これだけはやろう」というレジメンを組み、それを続けることがポイントです。たとえば、新しい英単語を1つ+英語の決まり文句を1つ+英文記事を1つでもいいですね。自分のニーズや目標に合わせて、少しずつ、短時間であっても継続することは必ず力になります。

細切れの時間を活かす

もう英語はオプションじゃない

「科目」にするから身につかない?

「グローバル」という言葉はもう死語?

なぜ英語が共通語? lingua franca (共通語)として「英語」の位置づけがますます確固たるものになってきています。

本気で考える英語教育

英語はコミュニケーションの手段

すべての人に英語を

めざすのは「英語使い」

今日の英単語とイディオム

The FreeDictionary.com 提供の「今日の英単語」と「今日のイディオム」です。英語ネイティブも対象なので知らないものが多いです。

Idiom of the Day

A piece of advice or information that is timely and helpful, especially if acted upon quickly.

無料配布!

電子ブック『リベンジ!英文法』 テスト出版 何らかの理由で中高時代に英語をマスターできなかった方、もう一度英語をやり直したいと思っている方、英語が苦手だけど何とか英語をモノにしたいと思っている方 に捧げる本です。無料ダウンロードはこちら

リスニングの能力を向上させるためには? まずは、英語を取り込むインプット能力を上げることです。より短い時間でより多くの情報をインプットできるようになれば、それだけ理解のためのプロセスにまわせる余裕ができます。そのための1つの方法として、あまり内容の高くない英語の音源を倍速で聴くこと。そのうちに、速いスピードでどんどん流れてくる英語に耳が慣れてきます。

読ませるライティング 日本語でも同じですが、同じことを書くにしても「ダラダラ」書いているだけでは退屈で読む気が失せてしまいます。「読ませる」英文ライティングとは「ナレーションモード」と…。続きを読む

リズムがなければ通じない たとえ美しい発音をしていても、英語のリズムをおさえていなければ通じません。英語のリズムとは、大事な単語はゆっくりはっきり発音し、補助的な単語は「密」にお互いの単語の前後がかぶるような感じで発音することです。もっと詳しく

会話は待ったなし! よく考えてみるとあたり前のことなんですが、会話というのは、短いセンテンスやフレーズを重ねることなんです。だってそうですよね、頭の中で英作文していると「この人、反応遅い」ということになるし、会話はボールのやり取りなので、すぐに返してあげなければなりません。だから get や take がやたらと多いし、すぐに出てくる決まり文句をいかにたくさん覚えるかがカギになるわけです。

英語ドラマの表現 「お父さんも学校の先生?お母さんも、そしてあなたも?」などと言われたときに「うちの家系はみんなそうだよ」とか、「この性格は遺伝だよ」などと言いたいときには?答えはここ! を参照。

L と R を聴き分けるポイントとは?l 」と「r 」の発音。正しく発音できるようになっても聴き分けるのは至難の業。その聴き分けのポイントは何かを考察してみました。→「英語の l と r を聴き分ける」 を参照。

発見!そもそもアルファベットには母音の文字はなかった? アルファベットのもとにもなっているフェニキア文字には A, E, O... などの母音の文字はなく「子音」だけだったのです。じゃあ母音の発音はどうしていたかというと、読む人が適当に補って読んでいたとか。→「アルファベットはどこから?」 を参照。

発見!日本人が英語がヘタなのは「母」が出しゃばるから? 良くも悪くも出しゃばってきますよね、「母」。といっても、この場合の「母」は別の「母」なのですが、やはり、日本人の英語の上達に関係あると思われる部分があるんですよね。「母」にあまりとらわれずに「子」だけで自立することが大切なようです。→「日本人はなぜ英語がヘタなのか」 。

犬を飼って自分で吠える? という英語のことわざがあります。どういう意味なのかと言うと、たとえば、「せっかく新しい専門スタッフを雇ったのにミスばかりで仕事を頼めないので、結局自分がその仕事を掛け持ちでやっている」というような困った状況のことを言います。

ドルは複数、円は単数? 金融関連の資料などで、$ や \ の記号を使うときは気づくことはないのですが、スペルアウトする必要が出てきたときに「あれ?」と思うこと。それは、100 dollars というふうにドルは複数形なのに、円は 100 yen と単数形のまま。日本語の円もそうですが、中国の元(yuan )韓国のウォン(won )も同様、単数複数の区別をしません。

文化の違い 「二足の草鞋(わらじ)を履く」と言えば2つの職業を持つことですが、英語では「帽子」を使って、wear two hats という表現があります。日本語の「二足の草鞋」が両立しえないような2つの職業を言うのに対して、英語の two hats のほうは「異なる2つの機能・役割」ということで「職業」だけとは限りません。また、wear several hats 、wear too many hats など、2つ以上の帽子をかぶるというバリエーションもあります。

コロケーションの大切さ 新しい単語を覚えても、たとえばそれが名詞ならどんな動詞と組み合わせるのかが大事。もちろん、基本的にはどんな動詞とも組み合わせ可能なのですが、その組み合わせた結果が、その言語として自然なのか不自然なのか、あるいは、一般的な用例ではないが「ユニークでおもしろい」効果が出るのか――これはすべてさじ加減です。そして、そのさじ加減を身につけるには実例にたくさん触れるしかありません。

発見!ドラマの表現 ある英語のドラマを観ていたら I'm not benching you but ... (「(捜査から)外れてくれというわけじゃないが…」)といったセリフが出てきましたが、けっこうよく耳にするセリフです。もちろん、「ベンチ」なのでもともとはスポーツで選手をベンチで待機させるという意味ですが、「外れてくれとは言わないが、他のチームが指揮をとる」など応用ができそうですね。

別れぎわのちょっと面白いあいさつ A: "See you later , alligator ." B: "After a while , crocodile ." もちろん、ワニ同志の会話じゃなくて、単なる語呂合わせなんですが、下線部が韻を踏んでいるのがわかりますね。

文化の違い 「噂をすれば影」ということわざも、日本語では「誰のうわさ」かという対象は出てきませんが、ご存知、英語では Talk about the devil (悪魔のうわさをしていたら悪魔が来た)と「悪魔」になります。ところが、スペイン語では Hablando del rey de Roma と「ローマの王」になるとか。

email はカウンタブル(加算)名詞か?――「当然数えるでしょ?」と思ってしまいますよね。結論から言うと、今では「数える名詞」として扱ってもかまわないことになっているようですが、20年前なら「不加算名詞」として使っていました。つまり an email などという使い方は文法的にはNG。なぜかと言うと、mail という単語自体が不加算なのでそれに準じていたわけです。ですから、数の概念を表現したいときは an email message などと加算名詞である message をつけるなどの工夫をしていました。しかし、email ともなると1日に何十通と来るわけです。数の概念がないとやってられませんね。そこで、最近では an email, two mails... という用法もOKになっています。

英語の発音 はむずかしいと感じたらこれ、音の出方を理屈で覚えることです。たとえば、母音であれば、唇の丸まり方、口の開け方の大きさ、舌の位置で微妙に音色が変わるわけです。唇、口、舌という調音器官を使って、いろんな音を生成しているというしくみを押さえておけば、「だいたいこれくらいの口の開け方で、唇の丸まりはこうで、舌の位置はこれくらい」という「さじ加減」がつかめるようになります。世界の英語 の違いもほとんどが母音の聞こえ方の差なので、「さじ加減」を働かせることで聴き取りにも慣れてくるはずです。

Commonwealth realm (英連邦王国)の1つでもあるカナダの英語 は当然のことながら、イギリス英語 に近いのです。日本の英語教育はまだまだアメリカ英語 が主流ですが、ビジネスでつき合っていく人はアメリカ人とは限りません。独特のアクセントでわかりにくい英語にも遭遇するはずです。ビジネスという厳しい世界だからこそ、どんな英語でも対処できるようにしておきたいものですね。

これまでの

CheckUp! は

同義語マッチングテスト

反対語マッチングテスト

英語表現テスト 21

次の表現の意味として最も適切なのは次のどれ?He got a thick ear from his mother.

a) 彼は母親に似て耳が大きいb) 彼は母親から延々と話を聞かされたc) 彼は母親から平手打ちを食らった

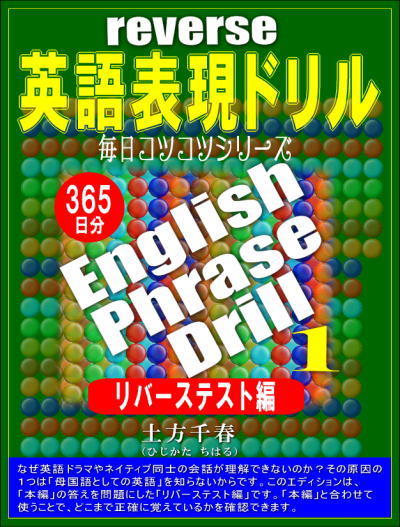

『~毎日コツコツシリーズ~ 英語表現ドリル』 発売開始! Kobo 、Amazon でお買い求めできます。「ネイティブの会話についていけない」、「ドラマの英語が聴き取れない」、「英語らしい表現を無理せず覚えたい」という人におススメ。お買い求めの際はお間違えのないようご注意ください。 楽天 Kobo でチェック

Amazon でチェック体験版をチェック

本編

冠詞テスト 63

脈絡:ピアノという楽器[ ] pianos are beautiful instruments.

a) None

語彙テスト 132

次の単語のうち1つだけ意味がまったく違うものはどれ?

a) entwine

これまでのテストは

こんなとき英語で テスト 77

お互い親睦をかねて食事でもしようということになり、オードリーに適当な店を探してもらった。実際に行ってみると非常に感じのいい店で料理も美味しい。他のみんなも満足しているようだ。「ここにはよく来るの?」と聞きたいが、こんなときどう言う?

a) Is this your favorite place? b) Do you often come here? c) Are your a regular here?

これまでのテストは

英語フレーズ 512

Box and Cox Eddie and Carla are like Box and Cox these days.

これまでのテストは

月極め英語ライティング&コンサルティング FLOURISHWRITECONSULT

L vs R 聴き分けテスト

英語の

[L] と

[R] の単語、あなたはどれだけ聴き分けできる?

これ以外のテストは『

英語の l と r を聴き分ける 』で。

英語ドラマ今日この頃

管理人が最近観ている英語ドラマを紹介します。

Young Sheldon (ヤング・シェルドン)ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 』に登場する天才シェルドンの子供のころを描いたドラマ。こまっしゃくれた天才少年が生意気にも可愛い。Young Sheldon トレイラー:

VIDEO

英文ライティングのヒント

管理人が仕事などを通してゲットしたヒントをピックアップ。

法律英語ライティング 1

and/or and/or 。使っているだけでなんだか「プロ」を感じさせてカッコいいのですが、最近では「使うな」という傾向があるようです。理由は「あいまいであること、わかりにくい、and か or のどちらかで十分表現できる」ということです。実際ネットに載っている Terms of Use (「利用規約」)でもまだまだ使われていますが、英語圏でのライティングの権威である Chicago Manual や法律ライティングの専門家なども使わないことを勧めています。法律英語をシンプルな英語でという動きもあり、and/or で逃げるのではなくもっと正確でわかりやすいライティングをしようというわけです。ちなみに、法律英語ライティングでも重宝されている Grammarly でもNGが出てきます。

姉妹サイト

英語なんてタコ

英語が苦手だからとあきらめてしまうのはもったいない。だって、英語は「学問」でも「科目」でもなく「言葉」なのです!今からでも遅くない!英語に楽しく触れながら、あなたの「言葉力」を磨きましょう。

必見!間違えるとちょっとヤバイ!L と R の発音の違い →見る

姉妹サイトもCheck!

Rondely.com ホームサイト

ドメインのホームサイトです。

ビジネス用語から日常用語、その他さまざまな英語用語を集めたサイトです。

本気で伝えたい人のために、翻訳をベースにした英文クリエイティブ・ライティングをお届けする管理人のビジネスサイト。

Things About Japan

日本のことを

英語 と

スペイン語 と

ふりがな付きシンプル日本語 の3か国語で紹介したサイト。

管理人の学生時代の専攻スペイン語の理解と学習に役立つコンテンツを提供するサイト。

あなたもたまにはふるさとに帰ろう!テレワークができる人はこぞって田舎にUターンしよう!管理人の故郷――過疎化する九州のとあるど田舎について語るサイト。

Hiji 山歩 数年前まではひたすら海へと繰り出していた

Hijiyan が今度は近隣の山歩きや神社仏閣、観光スポットめぐり。息抜きにどうぞ。

最近忙しくて更新できていませんが、管理人の海外ドラマ視聴を記録したブログ。

柔軟に身体を動かすためには「筋肉」が必要ですが、英語にも英語の「マッスル」があります。英語のマッスルとは、それぞれの単語に含まれる英語の音を途切れないように、なめらかに、英語のリズムやタイミング、抑揚に乗せて発音することです。これが「流暢」に話すためのカギですね。そのためには、「英語の筋トレ」が必要です。

柔軟に身体を動かすためには「筋肉」が必要ですが、英語にも英語の「マッスル」があります。英語のマッスルとは、それぞれの単語に含まれる英語の音を途切れないように、なめらかに、英語のリズムやタイミング、抑揚に乗せて発音することです。これが「流暢」に話すためのカギですね。そのためには、「英語の筋トレ」が必要です。 英語では、「

英語では、「 よく英語が苦手な人が言うのは「答えが1つじゃないところがスッキリしない」ということ。これもやはり英語を「科目」としてとらえるところに問題があるのかもしれませんが、「答えが1つじゃない」のはあたり前です。英語は言葉だからですね。何かを伝えるときに、その「言い方」が1つしかなかったらどうでしょう?第一芸がないし、ずいぶん窮屈ですよね。

よく英語が苦手な人が言うのは「答えが1つじゃないところがスッキリしない」ということ。これもやはり英語を「科目」としてとらえるところに問題があるのかもしれませんが、「答えが1つじゃない」のはあたり前です。英語は言葉だからですね。何かを伝えるときに、その「言い方」が1つしかなかったらどうでしょう?第一芸がないし、ずいぶん窮屈ですよね。 「英語が上達しない」という人にかぎって、きちんと学習の目標も立てず、やみくもに(?)、あるいは、何もしないよりはマシ的な考え方で、本来上達をめざしたい部分とはあまり関係のない勉強をしていることもあるかもしれません。まず、自分の苦手なところを理解し、それを克服するような学習の計画を立てるところから始めましょう。

「英語が上達しない」という人にかぎって、きちんと学習の目標も立てず、やみくもに(?)、あるいは、何もしないよりはマシ的な考え方で、本来上達をめざしたい部分とはあまり関係のない勉強をしていることもあるかもしれません。まず、自分の苦手なところを理解し、それを克服するような学習の計画を立てるところから始めましょう。 あたり前のことですね。勉強しようと思っても、そのための道具がなければ、一人でいくら頑張っても身につくはずがありません。どうしても、何らかの教科書や教材が必要になってきます。だからと言って、お金をかければ上達するものではありません。まず、自分に合った学習法は何かを考えることも大事です。

あたり前のことですね。勉強しようと思っても、そのための道具がなければ、一人でいくら頑張っても身につくはずがありません。どうしても、何らかの教科書や教材が必要になってきます。だからと言って、お金をかければ上達するものではありません。まず、自分に合った学習法は何かを考えることも大事です。 レジメン(

レジメン( 1日は24時間しかありません。そしてそのうち、睡眠時間や食事、仕事などの削れない時間を除くと、忙しい現代人ならほとんどまとまった時間は取れないかもしれません。英語学習の時間が取れないという人は、細切れの時間をうまく利用することです。細切れの時間なので大きなことはできませんが、小さな学習を積み上げていくことで大きな成果につながります。

1日は24時間しかありません。そしてそのうち、睡眠時間や食事、仕事などの削れない時間を除くと、忙しい現代人ならほとんどまとまった時間は取れないかもしれません。英語学習の時間が取れないという人は、細切れの時間をうまく利用することです。細切れの時間なので大きなことはできませんが、小さな学習を積み上げていくことで大きな成果につながります。 かつては、英語を活かす人、活かさない人という選択肢がありました。ところが、最近ではそういった選択の自由がなくなってきています。つまり、「英語を使う」ということがもはや「オプション」ではなくなってきたと言えます。しかし、現実的には、「英語の苦手な人」もいるわけで、その問題をどう解決していくかが、日本人全体に課された課題ですね。

かつては、英語を活かす人、活かさない人という選択肢がありました。ところが、最近ではそういった選択の自由がなくなってきています。つまり、「英語を使う」ということがもはや「オプション」ではなくなってきたと言えます。しかし、現実的には、「英語の苦手な人」もいるわけで、その問題をどう解決していくかが、日本人全体に課された課題ですね。 「英語ができる、できない」とか「得意だ、苦手だ」というのも、みな学校の「科目」にしてしまうからではないかと思います。「苦手」だという人も、学校の科目としての英語が苦手なだけで、その原因はカリキュラムの組み方や教え方、教師との相性もあるかもしれません。すべての日本人があたり前のように英語を使いこなすためには、「科目」以前の英語を自然に習得する方法を考える必要があるのです。

「英語ができる、できない」とか「得意だ、苦手だ」というのも、みな学校の「科目」にしてしまうからではないかと思います。「苦手」だという人も、学校の科目としての英語が苦手なだけで、その原因はカリキュラムの組み方や教え方、教師との相性もあるかもしれません。すべての日本人があたり前のように英語を使いこなすためには、「科目」以前の英語を自然に習得する方法を考える必要があるのです。 「グローバル化」という言葉が使われるようになって久しいのですが、その言葉自体がもう当たり前になって、だんだん死語になっていく。そんな将来がやがてやってくるはずですね。そんな時代になると、同じ1つの「地球人」としての「共通語」が当然必要になってくるはずです。では、どの言語が「共通語」にふさわしいかというと、やはり「日本語」ではなく「英語」だと思うのです。

「グローバル化」という言葉が使われるようになって久しいのですが、その言葉自体がもう当たり前になって、だんだん死語になっていく。そんな将来がやがてやってくるはずですね。そんな時代になると、同じ1つの「地球人」としての「共通語」が当然必要になってくるはずです。では、どの言語が「共通語」にふさわしいかというと、やはり「日本語」ではなく「英語」だと思うのです。 これは何も、「英語」という言語が優れているとか、英語圏の国が世界を動かしているとか、そういうことではなく、ただ単純に「最も簡単」だからだと言えます。最も習得がむずかしい言語の一つである日本語と比べると、世界中の人々にとって最も習得がしやすいわけです。そういうわけで、ますます、

これは何も、「英語」という言語が優れているとか、英語圏の国が世界を動かしているとか、そういうことではなく、ただ単純に「最も簡単」だからだと言えます。最も習得がむずかしい言語の一つである日本語と比べると、世界中の人々にとって最も習得がしやすいわけです。そういうわけで、ますます、 安易にネイティブ講師を使って英会話の授業をやればいいというものではないと思います。何十年英語を学習していてもリスニングが十分にできない、[l] と [r] の違いを聞き取れない、といった日本人特有の弱点に焦点を当てた本質的な教育プログラムが必要。国際的な環境で、英語で意見のひとつも言えない日本は、確実に重要でない小国になっていくのは間違いないかも。

安易にネイティブ講師を使って英会話の授業をやればいいというものではないと思います。何十年英語を学習していてもリスニングが十分にできない、[l] と [r] の違いを聞き取れない、といった日本人特有の弱点に焦点を当てた本質的な教育プログラムが必要。国際的な環境で、英語で意見のひとつも言えない日本は、確実に重要でない小国になっていくのは間違いないかも。 「勉強」とか「学習」とか、適当な言葉がないから使っている言葉ですが、英語は学校の勉強の科目で終わってはいけないと思うのです。むしろ、「科目」として位置づけることに無理があるのかもしれません。受験英語のすべてがよくないとは言いませんが、もっと自然に実用的な、言葉としての英語を身につけるしくみが必要だと痛切に感じます。実際に英語を使ってコミュニケーションをする機会をいかに提供していけるか、これが英語教育の課題ではないかと考えます。

「勉強」とか「学習」とか、適当な言葉がないから使っている言葉ですが、英語は学校の勉強の科目で終わってはいけないと思うのです。むしろ、「科目」として位置づけることに無理があるのかもしれません。受験英語のすべてがよくないとは言いませんが、もっと自然に実用的な、言葉としての英語を身につけるしくみが必要だと痛切に感じます。実際に英語を使ってコミュニケーションをする機会をいかに提供していけるか、これが英語教育の課題ではないかと考えます。 語学の勉強をしている、していないにかかわらず、また、海外に行った経験のあるなしに関係なく、日本にいるすべての人が、ブロークンでもいい、英語を「あたりまえ」に話すようになること――これが管理人の理想です。大上段に構えるのではなく、また、「私は英語ができるから」などヘンなプライドを持つのではなく、「英語なんて話せてあたりまえ」の社会。日本語を磨きながら、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、英語をもっと身近にとらえ、空気のように英語がそこにある。国際社会で寡黙な日本人から話す日本人へ――そんな時代が来ればいいですね。

語学の勉強をしている、していないにかかわらず、また、海外に行った経験のあるなしに関係なく、日本にいるすべての人が、ブロークンでもいい、英語を「あたりまえ」に話すようになること――これが管理人の理想です。大上段に構えるのではなく、また、「私は英語ができるから」などヘンなプライドを持つのではなく、「英語なんて話せてあたりまえ」の社会。日本語を磨きながら、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、英語をもっと身近にとらえ、空気のように英語がそこにある。国際社会で寡黙な日本人から話す日本人へ――そんな時代が来ればいいですね。 めざすのはただのバイリンガルや、英語の点数を上げるだけじゃなく「英語使い」。アイデンティティを表現しながら、自分の意見を自由にアピールできる英語の使い手。だからこそ必要です、英語のいろんな知識がスキルが必要なのです。でも、肩の凝るのはイヤですね。楽しくやりたい英語の勉強。空気のように「英語」をとらえ、あたり前のように「英語」と接してみましょう。

めざすのはただのバイリンガルや、英語の点数を上げるだけじゃなく「英語使い」。アイデンティティを表現しながら、自分の意見を自由にアピールできる英語の使い手。だからこそ必要です、英語のいろんな知識がスキルが必要なのです。でも、肩の凝るのはイヤですね。楽しくやりたい英語の勉強。空気のように「英語」をとらえ、あたり前のように「英語」と接してみましょう。 現在執筆中の『リベンジ!英文法』(名詞編・動詞編)をテスト出版いたしました。今なら無料ダウンロードできます。

現在執筆中の『リベンジ!英文法』(名詞編・動詞編)をテスト出版いたしました。今なら無料ダウンロードできます。

英語なんてタコ

英語が苦手だからとあきらめてしまうのはもったいない。だって、英語は「学問」でも「科目」でもなく「言葉」なのです!今からでも遅くない!英語に楽しく触れながら、あなたの「言葉力」を磨きましょう。

英語なんてタコ

英語が苦手だからとあきらめてしまうのはもったいない。だって、英語は「学問」でも「科目」でもなく「言葉」なのです!今からでも遅くない!英語に楽しく触れながら、あなたの「言葉力」を磨きましょう。

英語用語集

ビジネス用語から日常用語、その他さまざまな英語用語を集めたサイトです。

英語用語集

ビジネス用語から日常用語、その他さまざまな英語用語を集めたサイトです。 「通弁」クリエイティブ・ライティングワークショップ 本気で伝えたい人のために、翻訳をベースにした英文クリエイティブ・ライティングをお届けする管理人のビジネスサイト。

「通弁」クリエイティブ・ライティングワークショップ 本気で伝えたい人のために、翻訳をベースにした英文クリエイティブ・ライティングをお届けする管理人のビジネスサイト。

さらでスペイン語

管理人の学生時代の専攻スペイン語の理解と学習に役立つコンテンツを提供するサイト。

さらでスペイン語

管理人の学生時代の専攻スペイン語の理解と学習に役立つコンテンツを提供するサイト。 城井郷にて

あなたもたまにはふるさとに帰ろう!テレワークができる人はこぞって田舎にUターンしよう!管理人の故郷――過疎化する九州のとあるど田舎について語るサイト。

城井郷にて

あなたもたまにはふるさとに帰ろう!テレワークができる人はこぞって田舎にUターンしよう!管理人の故郷――過疎化する九州のとあるど田舎について語るサイト。

最近忙しくて更新できていませんが、管理人の海外ドラマ視聴を記録したブログ。

最近忙しくて更新できていませんが、管理人の海外ドラマ視聴を記録したブログ。

英語の特定の分野を掘り下げたい、もっと深く入ってみたい、あるいは、「英語はなぜこうなんだ?」といった探求心(探究心)旺盛な人はこのポータルをチェック。英語をはじめ「言語」とはコミュニケーションの「道具」です。しかし、その「道具」に磨きをかけ使いこなすには、「道具」を知りつくすことが必要です。「道具」についての深い知識がなければ、使いこなすどころか逆に「道具」に使われ、振り回されることになります。

英語の特定の分野を掘り下げたい、もっと深く入ってみたい、あるいは、「英語はなぜこうなんだ?」といった探求心(探究心)旺盛な人はこのポータルをチェック。英語をはじめ「言語」とはコミュニケーションの「道具」です。しかし、その「道具」に磨きをかけ使いこなすには、「道具」を知りつくすことが必要です。「道具」についての深い知識がなければ、使いこなすどころか逆に「道具」に使われ、振り回されることになります。 ビジネスで英語を駆使している人や仕事で英語が必要な人はこのポータルをチェック。ビジネスで大切なことはプロフェッショナルであること。お金を払い商品やサービスを購入したり買ってもらうわけですから当然ですね。素人のようなクオリティであればお金を払う価値もなくなります。ビジネスで使われる英語にもそれなりのレベルが求められます。

ビジネスで英語を駆使している人や仕事で英語が必要な人はこのポータルをチェック。ビジネスで大切なことはプロフェッショナルであること。お金を払い商品やサービスを購入したり買ってもらうわけですから当然ですね。素人のようなクオリティであればお金を払う価値もなくなります。ビジネスで使われる英語にもそれなりのレベルが求められます。 「英語をマスターしたい」とか、「さらなる上のレベルをめざしたい」という人はこのポータルをチェック。「なんとか英語を身につけたい」と真剣に努力している人も多いはずです。あるいは、「努力しているわりにはたいして上達していない」、「まったく効果がない」と感じている人もいるかもしれません。でも、あきらめずに、むしろ「チャレンジ」を楽しみましょう。

「英語をマスターしたい」とか、「さらなる上のレベルをめざしたい」という人はこのポータルをチェック。「なんとか英語を身につけたい」と真剣に努力している人も多いはずです。あるいは、「努力しているわりにはたいして上達していない」、「まったく効果がない」と感じている人もいるかもしれません。でも、あきらめずに、むしろ「チャレンジ」を楽しみましょう。 必死になって英語の勉強というのも大変だし、そこまでの努力はしたくないが、なんとなく、さりげに、ゆる~く英語に触れていたいという人はこのポータルをチェック。なるほど英語は得意じゃないが、かといって、まったく英語ができないと思われてしまうのもイヤですよね。そんなときに「それくらい知ってるよ」と言えるための「ちょっとした英語のプチ知識」をゲットしよう。

必死になって英語の勉強というのも大変だし、そこまでの努力はしたくないが、なんとなく、さりげに、ゆる~く英語に触れていたいという人はこのポータルをチェック。なるほど英語は得意じゃないが、かといって、まったく英語ができないと思われてしまうのもイヤですよね。そんなときに「それくらい知ってるよ」と言えるための「ちょっとした英語のプチ知識」をゲットしよう。